令和8年4月より再開予定です。

対人援助者にふさわしい心を育み

福祉の担い手に

学科紹介

介護を必要とする高齢者や障がいのある方をサポートする専門職。

温かな「手と目と心」をもつ人間性豊かな介護福祉士を育てます。

本科は平成2年に開設され今年で35年目を迎えました。

| 修業年限 | 2年(昼間) |

|---|---|

| 定員 | 40名(男・女) |

| 取得資格 |

本校を卒業すると「専門士」の称号が付与されます。 |

学科長メッセージ

「心の伝わる介護」をモットーに

豊かな「手と目と心」をもつ人間性豊かな介護福祉士に

「人が好き。人の役に立ちたい。」こんな思いをもって人とふれ合える人は、多くの感動を得ることができる介護福祉士になれます。本科では「心の伝わる介護」を大切に、人間性豊かな介護福祉士の養成を目指して親身に指導にあたっています。知識や技術とともに人としての優しさを兼ね備えることで、利用者の方に心から「ありがとう」と言っていただけることを真の介護の姿と捉えています。ぜひ一緒に夢の実現へ向かって学んでいきましょう。

【POINT1】

国家資格を取得

2年間で「介護福祉士国家試験受験資格」を取得

資格取得には様々な方法がありますが、本校は厚生労働省指定の養成施設なので、2年間で所定の単位を修得すれば「介護福祉士国家試験受験資格」を得ることができます。

【POINT2】

国家試験対策も重質

実技・実践的なカリキュラムをはじめ国家試験対策も重質

- 本科では介護に関する知識はもちろん、実技系科目を多く取り入れ、介護福祉士に求められる、より実践的な能力を磨いていきます。また国家試験合格レベルに到達できるよう、卒業時共通試験に向けても万全の体制を整えています。

- 高齢者や障がいのある方のニーズを的確にとらえ、生活に必要な援助を総合的に行う福祉の専門職「介護福祉士」。この仕事には福祉の知識や介護の技術はもちろん、対人援助者にふさわしい人間性が求められます。本科では、幅広い視野をもった人材の育成に努め、専門科目においては理論的根拠を理解した上で、徹底した実技・実習を行い実践力を磨いていきます。

即戦力を養成するカリキュラム

- 生活支援技術

-

高齢者や障がいのある方々に対しての自立支援に繋がる衣食住への支援、その方の状態に応じた介護技術を学びます。

- こころとからだのしくみ

-

介護技術の根拠となる人体の構造や働き、サービス提供における安全への留意点や心理的側面への配慮を学びます。

- 医療的ケア

-

多様化する介護ニーズに応えられるよう、喀痰吸引等一部の医療的ケアを安全に行える基礎的な知識・技術を学びます。

【POINT3】

豊富な校外実習で実際の福祉を理解

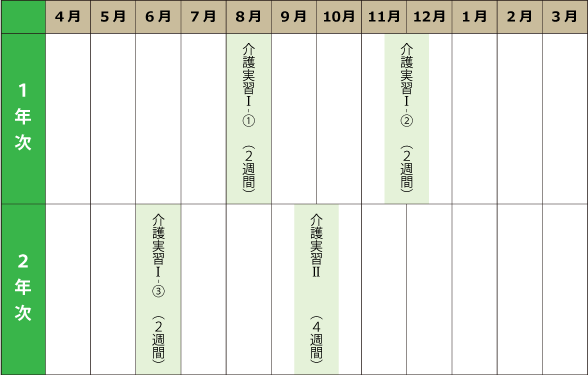

2年間で10週間以上ある校外実習で実際の福祉を理解

1年次に2回、2年次に2回に分けて2年間で10週間以上の実習を行います。多くの福祉施設と提携。実際の現場で多くの利用者の方と接することで、対人援助者としての自覚やノウハウを身につけます。

実習スケジュール

(予定)

提携福祉施設紹介

(順不同・一部抜粋)

(平成31年実績)

| 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |

|

|---|---|

| 障害者支援施設 |

|

| 介護老人保健施設 |

|

【POINT4】

関連施設で体験学習

関連の福祉施設での体験学習も豊富

関連施設の老人ホームとの連携により、高齢者とのふれ合いも多く、

未来の自分をイメージしながら学ぶことができます。